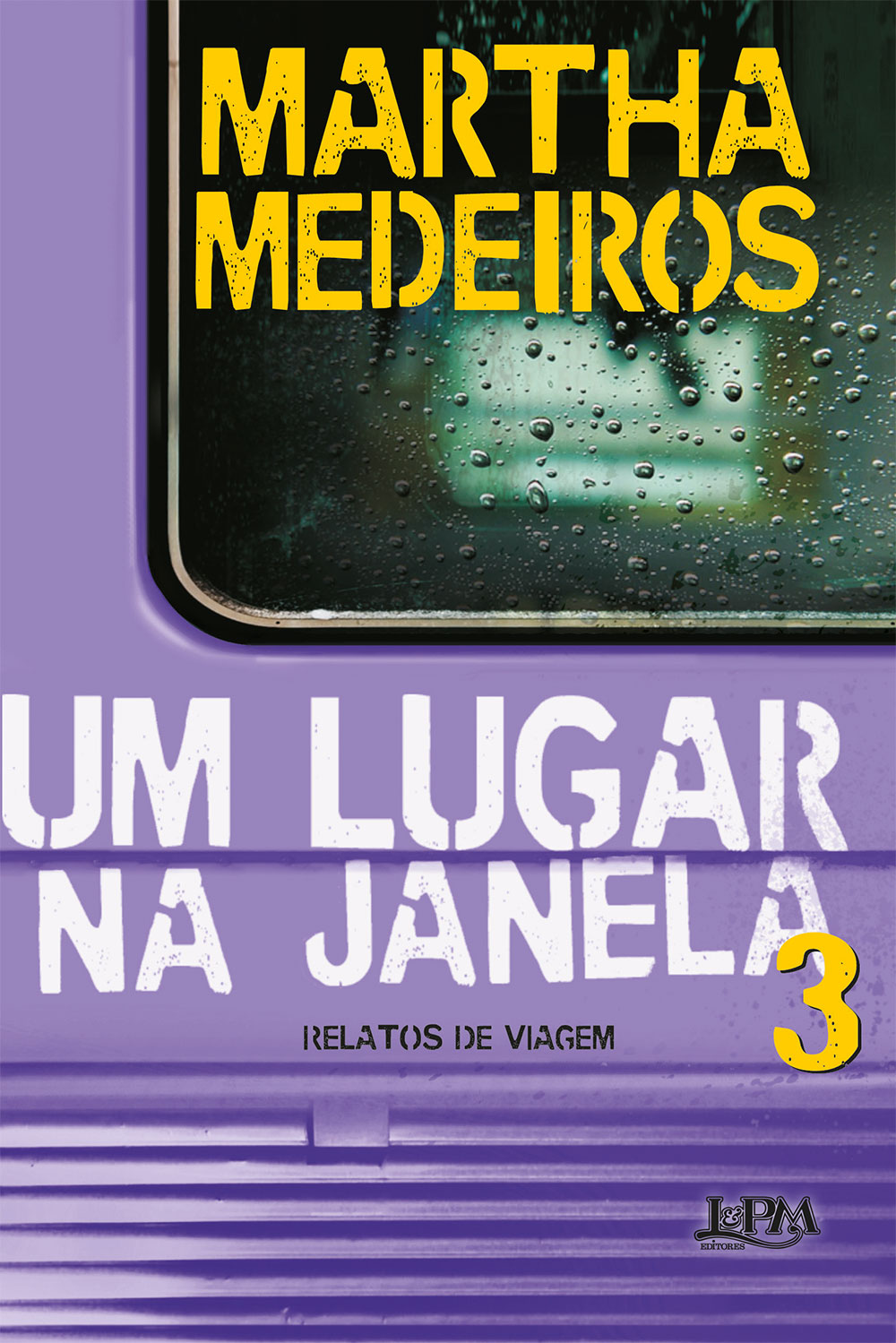

Martha Medeiros lança terceiro livro de relatos de viagem

“Um lugar na janela 3” é o resultado do mergulho da escritora gaúcha em suas memórias de viagem; leia os 2 primeiros capítulos e assista entrevista

Martha Medeiros é aquela cronista de mão cheia que a gente lê e, quando chegamos no final do texto, a sensação é de que não foi uma leitura, mas um tête-à-tête com uma amiga das antigas. Nesta terceira incursão no gênero relatos de viagem, Um Lugar na Janela 3, Martha faz o que só as melhores narrativas de estrada conseguem: pegar a gente pela mão e nos levar com ela.

E dessa vez ela nos leva para uma viagem no tempo até a Berlim pré-queda do Muro e conta como foi o contraste de visitar a capital alemã décadas depois. Praga também é vista pelo olhar de Martha em plena Cortina de Ferro e hoje. Tem também uma sonhada estada de um mês em Paris, um festival de jazz ao ar livre numa estância uruguaia regado a vinho tinto, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Cusco, Portugal…

Leia agora os dois primeiros capítulos do livro Um Lugar na Janela 3 (editora L&PM).

Ninguém sabia que vírus era aquele que havia surgido no interior da China e que se derramava pelos cinco continentes, atingindo desde grandes metrópoles até ilhas minúsculas no meio do oceano. A perplexidade era tanta que o slogan “Fique em casa” se alastrou com a mesma ligeireza. As pesquisas para criar uma vacina iniciaram também a jato, mas até que ela fosse desenvolvida e aprovada pelos órgãos internacionais de saúde, a única maneira de estancar a transmissão da covid-19 era manter o distanciamento social. Está vendo aquele sofá em frente à tevê? Seu novo destino turístico.

Não foi fácil. Os sortudos que podiam continuar trabalhando em casa, de forma remota, sofreram menos, não perderam o emprego nem o salário, mas muita gente foi dispensada pelos patrões e enfrentou dificuldades para se sustentar, e muitos patrões também se tornaram desempregados: viram seus negócios falirem e as economias minguarem. E isso tudo é pouco diante da consequência mais nefasta – milhões de pessoas, no mundo todo, perderam a vida.

Estou entre as sortudas. Há mais de vinte anos trabalho em casa, escrevendo. Tenho paixão por ficar recolhida no meu canto, não só digitando no computador, onde crio meus textos, mas também cuidando das plantas da sacada, relendo Caio Fernando e Millôr, escutando Chet Baker enquanto arrumo os armários, tomando um vinho do Douro em frente à lareira. Problema zero em não socializar por alguns dias. Ou por muitos dias. Minha casa sempre foi a síntese do verso “o melhor lugar do mundo é aqui e agora”.

Só que a pandemia não durou alguns dias, nem mesmo muitos dias. Depois de dezenas de meses, ainda não está totalmente superada, e é com espanto que lembramos a vida de antes: sério que não usávamos máscaras no transporte público e abraçávamos estranhos? Sim, éramos audazes. E negligentes a respeito de transmissões virais. Pegávamos uma gripe “do nada” e estava tudo certo, nenhum assombro. Se continuaremos assim tão relaxados, não posso prever, mas falo por mim: reforcei os cuidados com a saúde e rezo para que a próxima peste esteja agendada para daqui a cem anos, pois ficar imobilizada por outro longo período não está na lista dos meus planos para a velhice. Livros, vinho e lareira continuarão fazendo com que o meu cotidiano seja bem acima da média, mas preciso viajar. Exatamente como antes, ou “pior” que antes: mais.

Era esse o meu estado de espírito no início de 2022. Um olho no calendário e outro no relógio, aguardando a hora certa para me colocar em movimento, já que a pandemia havia se tornado menos letal e a vida ganhava ares de normalidade. Mas antes mesmo que eu pudesse tirar as malas de cima do armário, a Rússia invadiu a Ucrânia com a promessa de disparar mísseis, caso os países vizinhos se envolvessem no conflito, prenunciando a Terceira Guerra Mundial. Uma pandemia seguida de uma guerra, não há o que não possa piorar. Achei prudente dar mais um tempo no sofá.

Me pergunte como me virei sem uma mochila nos ombros e um e-ticket para um país distante e responderei: resignadamente. Cheguei a pensar que voos internacionais não me fariam falta, afinal, já viajei bastante, não morreria se sossegasse um pouco o facho. Até que começaram a surgir manchas na minha pele e uma arritmia inquietante no peito. Passei a sentir medos que não tinha. Que novidade é essa? O diagnóstico que eu mesma me dei: a saúde mental abalada fez eu desenvolver uma espécie de alergia à rotina. Só podia ser isso. Minha condescendência estava perdendo o prazo de validade e eu começava a sentir os primeiros sinais de asfixia por me manter em um ambiente fechado, e não me refiro apenas ao meu apartamento, e sim à cidade em que vivo, que, mesmo espaçosa e cada dia mais bela, se tornou claustrofóbica, como qualquer lugar em que a gente se demore. Então, aos poucos, protegida por três doses da vacina, voltei a dar uso à minha autonomia enferrujada, voando de Porto Alegre ao Rio de Janeiro. Nada mau, esse trajeto satisfaz a vontade de viajar que muitos têm. Também amo o Rio – como qualquer pessoa que não nasceu lá –, mas preciso reencontrar a mim mesma em locais onde nunca estive, onde se fala outro idioma, onde eu possa pedir asilo. O Brasil é maravilhoso, mas, sem atravessar fronteiras, me sinto em liberdade condicional.

Soando meio dramática, eu sei. Mas não cheguei a entrar em surto. A sensatez venceu e concluí que não morreria se esperasse um pouco mais até me deslocar para outro continente.

A saída foi embarcar nas memórias de viagens passadas, e cá estou, compartilhando lembranças neste terceiro volume da série Um lugar na janela. Por sorte, tinha estoque. Menos de um ano antes de a pandemia trancar a todos em casa, realizei o sonho de passar um mês inteiro em Paris, num apartamento alugado. Três meses depois, voei novamente para a Europa, a fim de realizar minha primeira sessão de autógrafos em Portugal. E em fevereiro de 2020, passei uma semana no Peru, durante um feriadão de carnaval. Foram três viagens sequenciais, todas acompanhadas pelo Pedro, meu namorado. Parecia que tínhamos intuído a prisão domiciliar que nos aguardava ali adiante.

2018 e 2019 foram anos de muitos quilômetros rodados e horas de voo, e ao recordá-los pude confirmar minha essência primordial: sou mais feliz em trânsito. Me sinto estrangeira percorrendo os corredores do supermercado que frequento em Porto Alegre, e nativa ao percorrer pela primeira vez qualquer rua desconhecida deste planeta.

Minha casa continuará sendo meu reino, nunca mais um calabouço. Confio que as fronteiras permanecerão abertas e que não há nenhuma outra surpresa viral a caminho. Já, já estarei voando as tranças por aí, de volta ao estilo de vida que melhor me define. Enquanto isso, pegue uma carona comigo nas andanças aqui registradas e aproveite a leitura. É outra forma de embarque imediato.

Viajantes solitários já renderam bons personagens na literatura e no cinema, mas, até a metade do século passado, só meia dúzia de gatos pingados se lançava em um on the road particular – homens, em sua maioria. Eram chamados de malucos e invejados por noivos prestes a entrar numa igreja. Os aventureiros libertários se predispunham a mergulhar no desconhecido, desaparecendo no mundo sem dar notícias por dias ou meses – não faziam nenhuma questão de ser o genro idealizado pelas senhoras da sociedade.

Hoje, com o planeta totalmente conectado e as distâncias suprimidas, estar em Katmandu ou Mogi das Cruzes dá no mesmo, estamos todos ao alcance de um whatsapp. Os aplicativos de localização acabaram com a fantasia de dobrar a esquina e fugir de casa. Perdemos o direito ao sumiço.

Estimulados pelas facilidades de comunicação, os gatos pingados se reproduziram. Neste exato instante, há um número considerável de turistas-solo movimentando-se pelo planeta – e bem cotados no mercado matrimonial. Ainda assim, a modalidade ainda não é atrativa para a maioria dos viajantes, menos ainda para as mulheres, que têm o machismo como o maior inimigo de sua independência absoluta: muitas não arriscam desembarcar sem companhia em certos lugares, como no Irã, Marrocos ou Arábia Saudita. Em tempo: muitas estrangeiras não se animam a vir sozinhas ao Brasil, pelo mesmo motivo.

Falta de coragem. Esse seria o impedimento principal, em tese, mas não é só isso. Muitos homens e mulheres não viajam sozinhos por vergonha. Ainda temos um medo inconfessável da opinião dos outros.

De certa forma, se explica. Numa sociedade que condena a solidão como se fosse uma doença, é natural que as pessoas se sintam desconfortáveis ao circular desacompanhadas, dando a impressão de serem tão chatas e desagradáveis a ponto de nenhum conhecido querer passar uns dias a seu lado. Pena. Tão preocupadas com sua autoimagem, perdem a oportunidade de se conhecer mais profundamente e de se divertir com elas próprias.

A primeira viagem que fiz à Europa, aos 24 anos, foi na companhia única de minha mochila. Passei quarenta dias me deslocando por diversos países, sem celular, sem inglês fluente e com uma merreca de dinheiro: me hospedava em casa de amigos de amigos – ou seja, desconhecidos com referência. Só então meu namorado da época foi a meu encontro e passamos os vinte dias seguintes descobrindo a Europa juntos, nos hospedando em hostels e com o dinheiro ainda por um fio. Foram dois meses de viagem no total, onde vivi as duas experiências: alone e avec. Ambas formidáveis, mas diferentes. Na primeira, me expus mais, conheci mais gente. Quando um casal viaja junto, a interação com o entorno fica menos intensa.

Então ele e eu retornamos ao Brasil, nos casamos, trabalhamos, viajamos outras vezes e tivemos duas filhas (uma concebida na França e outra na Califórnia). Depois de muita felicidade e estrada rodada, nos separamos amigavelmente. Foi quando a ideia de viajar solo voltou a me tentar, dessa vez em melhores condições. Eu estava mais madura, mais estruturada financeiramente e com mais tempo disponível. Continuei viajando com amigas e com namorados (minha modalidade favorita, tanto que este terceiro volume da série Um lugar na janela só traz relatos de viagens que fiz com Pedro), mas durante os períodos de entressafra amorosa, não desperdicei milhas: na ausência momentânea de parceria, por que não considerar uma lua de mel comigo mesma?

Em 2005, minha amiga Marcia Corban me convidou para ir ao Festival de Jazz de Montreux, do qual ela era diretora do backstage. Não precisou insistir muito. Dias depois, eu me hospedava sozinha num hotel de frente para o translúcido lago Leman. Com meu crachá vip pendurado no pescoço (amigos são tudo), assisti aos shows de Billy Preston, Patti Smith, Isaac Hayes, The Corrs e Garbage. Foram dias incríveis de muita música e de conversas empolgantes com Marcia, durante seus breves intervalos no comando dos bastidores. Antes de ir ao encontro dela naquele cenário de embalagem de chocolate ao leite, fiz um pit stop em Paris por três dias – par moi-même – e depois me presenteei com uma saideira de mais três em Milão – anche sola.

Em 2013, aluguei uma quitinete em Londres e frequentei uma escola de inglês durante um mês, imersão não só no idioma, mas na minha cidade preferida no mundo. Até hoje sinto saudade do meu quartinho abafado na Holland Avenue – era julho e a temperatura nunca baixou de 30 graus, com sol a pino. Nada menos inglês.

Em 2014, voei desenxabida para Portugal e fiquei seis dias encaramujada, trocando de pele em Cascais – voltei refeita. Eu, que sempre atribuí às viagens um sem-número de benefícios, nunca imaginei que elas pudessem ter também um poder curativo tão automático.

Em 2016, passei sete dias ensolarados caminhando e pedalando em Nova York. Era minha quarta vez na cidade, mas a primeira delas sozinha, quando só então me envolvi de fato com a Big Apple, permitindo que ela me virasse a cabeça. Na próxima, vou fazer uma visitinha para Woody Allen, já tenho os contatos.

Em 2017, passei dez dias sozinha em Londres outra vez, e espero que não tenha sido a última – não vai ser, a Shayla não vai deixar. Volto logo, amiga. Os canais que nos aguardem (ela mora num barco).

Talvez mude de ideia um dia, mas até aqui, nunca me atraiu viajar sozinha para lugares paradisíacos como Ilhas Maurício ou Maldivas, numa reclusão, digamos, natureba-espiritual. Bangalôs, areias brancas, mar transparente: muito romântico para desperdiçar com a solidão. Não vejo a hora de explorar a dois esses cartões-postais, mas, estando só, prefiro me deslocar para grandes centros urbanos, pois não viajo sozinha para fugir do lado nervoso da vida, ao contrário, quero interagir com as metrópoles, quero eletricidade, excitação, disponibilidade para o inusitado, conversar com os estranhos que atravessarem meu caminho. E eles atravessam. Já dividi mesa de um show com um sujeito do Bronx e uma figuraça do Harlem. Já peguei carona em Nova York com uma jornalista da revista Vogue. Paguei dois uísques para uma amiga da fadista Amália Rodrigues num restaurante em Cascais. E bati papo com um morador de rua em Lisboa, que acabou inspirando uma crônica e um esquete da peça Simples assim.

Sem falar dos amigos que moram fora e com os quais agendo almoços e jantares antes mesmo de sair do Brasil. Viajar sozinha não significa que você ficará sem escutar a própria voz. Mas, se ficar, qual o problema?

Gosto de ir para cidades grandes e cosmopolitas porque já estive nesses lugares antes e isso me desobriga de programas obrigatórios, como conferir as atrações turísticas. Minha intenção é apenas flanar, ler uma revista enquanto tomo um drinque num café, observar a vida acontecendo, sem pressa, sem mapas, sem guias. Dormir até mais tarde e almoçar quando bater a fome – se bater. Entrar em museus e ficar lá dentro o tempo que quiser – sejam três horas ou quinze minutos. Garimpar raridades em livrarias, experimentar todos os colares e pulseiras de uma feira de rua, aproveitar minha tarde livre para compras sem ninguém me esperando impaciente na calçada. Perceber o entorno de forma mais aguçada, me estender sobre a grama, alugar uma bicicleta – ave, bicicleta! Diante do incremento de turistas no mundo, não raro impossibilitando a contemplação de certos pontos, alugar uma bike às sete horas da manhã é uma boa solução para curtir avenidas vazias e silenciosas.

Solitários somos todos, faz parte da nossa essência. Não é um defeito de fabricação ou prova de inadequação ao mundo, ao contrário: muitas vezes, a solidão confirma nossa dignidade, principalmente quando não se está a fim de negociar nossos desejos em troca de uma companhia que até pode funcionar durante um happy hour, mas não durante as 24 horas de vários dias sequenciais. E a propósito: quem disse que, sozinho, não se está igualmente comprometido? Eu e eu: dupla imbatível, amor eterno, afinidade total.

Há quem nunca tenha ido ao cinema sozinho em sua própria cidade. Parar numa lanchonete perto de casa para tomar um cafezinho se assemelha a uma catástrofe. Sem um indivíduo ao lado, a pessoa se sente um cão sem dono. Para ela, qualquer parceria é melhor que nenhuma, uma conversa enfadonha é melhor que o silêncio, um chato é melhor que ninguém. A criatura não sabe se entreter, não suporta a cama inteira só para ela, não consegue se maravilhar num jardim, não se comove ao ouvir um músico amador tocando na plataforma do metrô, não se sente feliz num trem veloz que atravessa o país de leste a oeste.

Se é o seu caso, melhor não arriscar. Mas se está tudo bem entre “vocês” (a você que todos conhecem + a você que nem você conhece), saiam por aí e descubram como é bom se acomodar numa mesa de calçada num dia de sol, subir até terraços para descortinar o horizonte, caminhar sem trajeto definido nem hora para voltar, ficar no hotel escrevendo suas impressões da viagem enquanto chove lá fora, pedalar ao longo de um rio escutando rock nos fones de ouvido, em conexão absoluta com seus pensamentos e sentimentos.

Se você adora viajar com quem ama, não tem como dar errado.

Em 2016, na ocasião do lançamento do livro Um lugar na janela 2, Martha bateu um papo comigo em São Paulo, assista a seguir:

Compre aqui Um lugar na janela 3

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Cidade mineira entra na rota do trem noturno entre Belo Horizonte e Vitória

Cidade mineira entra na rota do trem noturno entre Belo Horizonte e Vitória Polícia Federal pode suspender a emissão de passaportes por falta de verba

Polícia Federal pode suspender a emissão de passaportes por falta de verba Como funciona a viagem de trem entre Belo Horizonte e Vitória

Como funciona a viagem de trem entre Belo Horizonte e Vitória Natal em Campos do Jordão terá decoração da Disney e neve artificial

Natal em Campos do Jordão terá decoração da Disney e neve artificial Aeroporto de Guarulhos passa a exigir saquinhos “zip lock” para líquidos

Aeroporto de Guarulhos passa a exigir saquinhos “zip lock” para líquidos